引言

对于新中国60多年的城市规划发展历史而言,“梁陈方案”是一个无法回避的重大事件。历史研究者应如何记载这段历史?这必然涉及对梁陈方案的认识和评价问题,而它又是十分敏感且困难重重之事。近年来,随着北京城市发展矛盾的日益凸显及城市规划历史研究的逐步兴起,有关梁陈方案的讨论掀起一股小高潮,不仅经常出现在学术杂志中,报刊、电视等新闻媒体也多有涉及,乃至进入社会公众的日常话题。然而,从现有的讨论来看,较多限于梁陈方案及北京城建自身的范畴,其认识的广度和深度必然受到一定的制约。古罗马历史学家塔西陀曾说过:“要想认识自己,就要把自己同别人进行比较”。比较是鉴别事物异同关系的思维过程,是从分析、综合到抽象、概括的桥梁,是揭示事物矛盾,把握事物内部联系从而认识事物本质的有效方法[1]。“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。要对梁陈方案进行科学探讨和评价,采用一个更广阔的视野自然是十分必要的。

以这样的认识为基础,洛阳就是一个与北京进行比较研究的难得案例。梁陈方案的中心思想是在北京旧城之外的西郊建设一座新城,主要承担行政中心职能,以避免中心城过度拥挤,同时使旧城的历史文化得到整体保护,即避开旧城建新城的规划模式(为便于讨论,本文简称新旧城规划模式)。就“一五”时期洛阳的城市建设而言,新旧城规划模式也是其十分鲜明的规划特点,并由之而获得“洛阳模式”的美誉。不仅如此,洛阳作为“一五”时期的八大重点工业城市之一,与北京一样,属于国家重点投入和建设的城市类型;两个城市都是十分重要的国家历史文化名城,城市建设与历史文化保护的矛盾都十分突出;在同样的时代背景条件下,两者的城市建设活动的技术经济条件也较为相当••••••这就为比较研究工作提供了一定的逻辑基础。

鉴于梁陈方案的内容在相关文献中已有较多记述[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15],本文首先通过史料整理,对业界了解相对较少的“一五”时期洛阳城市规划建设的情况加以概述,然后将其与北京的规划建设情况进行比较分析和讨论,期望能够对更加全面、客观地认识梁陈方案有所贡献。

1 “一五”时期洛阳城市规划建设历程的简要回顾

洛阳位于河南省西北部,具有4 000年的建城史,1 500多年的建都史,是我国七大古都之一,也是建都最早、朝代最多、历史最长的古都,素有“十三朝古都”之称。1954年6月,在建筑工程部召开的第一次全国城市建设会议上,除首都北京因特殊重要予以单列外,对全国的其他城市依据城市建设的重要性进行了分类,洛阳被列入“有重要工业建设的新工业城市”行列,成为著名的八大重点工业城市之一①。由于大规模工业化建设的推进,洛阳开始了从著名文化古都向一个以机械工业为主的社会主义新兴工业城市的转变历程。

洛阳之所以能够成为“一五”时期国家重点建设的城市,直接原因在于国家计委牵头的联合选厂组决定在洛阳地区建立拖拉机制造厂、滚珠轴承厂、矿山机械厂、热电厂及铜加工厂等重型工厂,它们均为国家156项重点工程,其中又以第一拖拉机制造厂为核心[16]。进一步分析,促使联合选厂组在洛阳选厂的因素主要在于以下方面:洛阳为著名古都,中华文明的发祥地之一,历来受到政治、军事方面的重视,早在1932年,南京国民政府曾一度决定迁都洛阳②;洛阳地处中原,横跨黄河中游两岸,陇海、焦枝铁路在此交汇,具有承东启西、迎南送北的纽带作用,区域位置得天独厚;根据国家工业建设计划,第一拖拉机制造厂产品主要为农业机械,中原地区是我国主要的农业区和粮食主产区之一,工业机械的生产地与消费地临近,有利于形成合理的生产力布局。

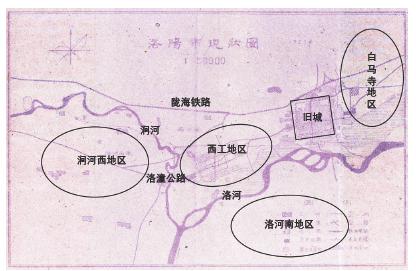

1953年5月,由国家计委牵头组织,以第一机械工业部为主,在建筑工程部城建总局的配合及上海市市政建设委员会的支援下,开始在洛阳地区进行联合选厂。联合选厂工作组先后提出西工、白马寺、洛河南及涧河西四个厂址方案(图 1)。在四个方案中:西工厂址为西周王城遗址所在地点,白马寺厂址为唐、宋古墓区,地下墓葬极多,为了保存具有重要历史意义的文物古迹,并且因为探查、整理文物古迹在力量和时间上有所不及,因此放弃上述两个方案;洛河南厂址与铁路相隔洛河,建设工业需先筹建洛河大桥,需要大量投资且推迟建厂进度,该方案也被放弃[17]。最后,综合四个厂址方案中地形、地质、交通运输和城市条件等多方面因素,决定新厂厂址选在涧河西地区。

|

图 1 “一五”时期洛阳地区联合选厂方案示意 资料来源:底图来自参考文献[18]16 |

涧河西地区在洛潼公路以北,谷水镇以东,东、北方向各至涧河,其选厂的优点主要包括:(1)厂区地形平坦,土方工程很少,且有排水之自然坡度;(2)厂区地质较好,土壤承载力与地下水位能满足工厂要求;(3)包括以后工厂扩建部分,工厂与住宅区有足够用地;(4)工厂与住宅区联系方便,铁路专用线接轨便利[17]30。1953年12月16日,国家计委副主席李富春率领联合选厂有关部门负责人及专家,再次对洛阳地区进行实地勘察,经反复讨论后提出厂址意见。1954年1月8日,国家计委讨论通过洛阳地区联合选厂方案,经毛泽东主席批准后,决定在洛阳同时兴建第一拖拉机厂、矿山机械厂、轴承厂、热电厂和铜加工厂。

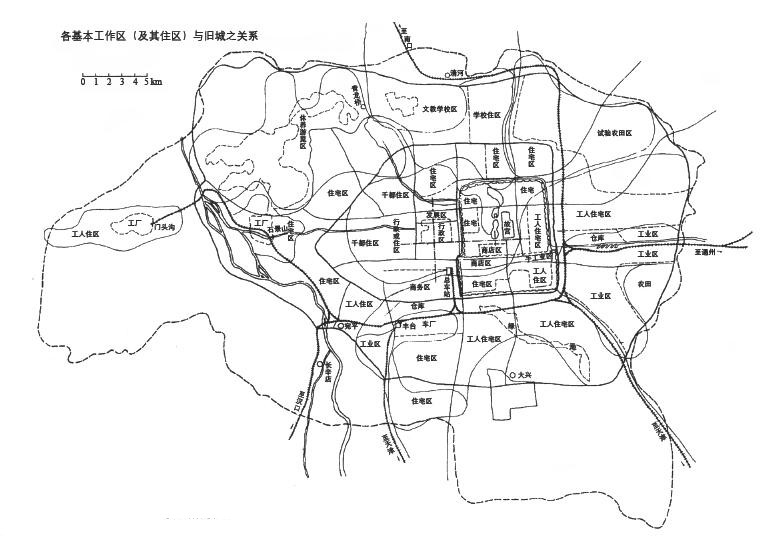

由于涧河西地区的工业建设在第一期就有较大规模,随着大规模工业建设而出现的工业人口在10万人以上,这就对城市建设活动提出了如何以新建工业区和旧城为基础,进行合理的城市规划的形势发展要求。1954年全国城市建设会议以后,国家建工部城市建设局从全国各地抽调专家,成立了由程世抚/刘学海③任组长的洛阳城市规划组,在苏联专家巴拉金和马霍夫等的指导下[18],洛阳市的城市规划工作正式开展起来。当时规划工作的具体任务,主要是配合第一拖拉机制造厂等工厂的建设,由于涧河西地区建厂任务紧迫,城市规划设计力量不足,洛阳的城市规划工作采取了在全市范围内仅做规划示意图布置,而在涧河西工业区做重点的总平面布置这种“点面结合”、“粗细结合”的方式[17]32。规划确定洛阳的城市性质是一个以机械工业为主的工业城市,预测全市远期人口约37万人,其中涧西区约13.3万人。在用地布局方面,整个城市呈东西绵长(12 km)、南北狭窄(最宽2.9 km,最窄1 km)的带状,由东部的旧城、西部的涧西区以及中间的西工地区等三部分组成,三者之间以两条50~60 m宽的干道相联系。涧西区为全市的一部分,与整个城市形成整体的有机联系,但又具有一定的独立完整性[19];其总平面布置主要以横穿本区的洛(阳)潼(关)公路为界,公路以北为工厂区,面积约3.5 km2,公路以南为生活居住区,面积约10 km2;另外,西侧古水镇以南为保留工业区,面积约1 km2。工业用地与住宅用地互相平衡,生活居住区规划则以街坊为基本单元(图 2)[17]37。

|

图 2 洛阳市规划草图(1954年) 资料来源:底图来自参考文献[19],图中部分文字为笔者所加 |

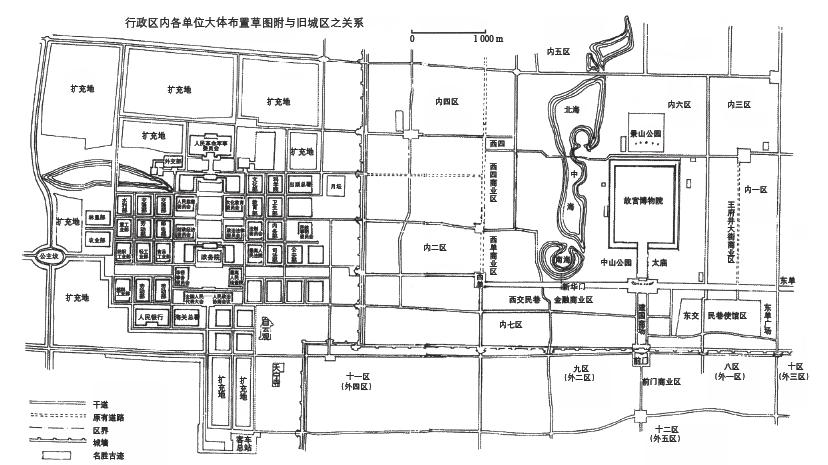

1954年10月,《洛阳市涧西区总体规划》正式编制完成。同年11月13日,国家计委和国家建委组织召开规划审查会,原则同意规划方案。12月17日,国家建委正式下发《国家建设委员会对洛阳市涧河西工业区初步规划的审查意见》,“原则同意作为当前厂外工程和第一期住宅区修建的依据”[20]。1955年国家开展增产节约运动以后,在定额标准方面对该规划进行了修改[21]。1956年又组织编制了《洛阳市涧东区总体规划》(又称《涧东区涧西区城市总体规划》),该规划是在涧西区规划示意图的基础上进行修改补充的,形成了全市统一的总体规划,实际上主要是对西工地区进行了规划布局(图 3)[22]。

|

图 3 “一五”时期洛阳市城市总体规划(1956年) 资料来源:底图来自参考文献[22],图中部分文字为笔者所加 |

在总体规划及详细规划的指导下,至1957年末“一五”计划结束时,洛阳涧西工业区第一批建设的4个大型机械厂基本完成建设(铜加工厂推迟进度),28座大型厂房已建起20座,65个车间已先后投产27个,共安装5 300多台设备[23]。洛阳市的城市人口从新中国成立前的不足7万增长到23.29万;城市建成区面积从新中国成立前的4.5 km2,扩展到28.92 km2(其中涧西区约10 km2)[18]5。1959年9月建国十周年大庆前夕,新中国第一台东方红拖拉机正式下线。洛阳市离开老城建新区,新区和老城滚动开发,形成完整城市的方法,受到国内外城市规划专家、学者的好评,被誉为“洛阳模式”并载入教科书[24]。

2 “梁陈方案”与“洛阳模式”的对比分析

2.1 “花开两朵,各表一枝”——规划模式渊源之不同

由上所述不难认识到,洛阳的新旧城规划模式,是在联合选厂的过程中,由于地下文物探查、保护与城市建设活动存在客观的制约性矛盾而形成的,是一种自然而朴素的现实选择。这一模式的形成甚至先于专门的城市规划工作的具体展开。从现有的相关史料来看,也未见有关城市规划师的相关影响。反过来审视“梁陈方案”,其形成过程显然与“洛阳模式”有着明显的差别。

1949年1月31日北平和平新中国成立后,随着中央有关机构的进驻,首都行政中心建设提到议事日程,中直机关供给部即委托梁思成组织清华大学建筑系师生进行西郊新市区的中央领导同志住宅规划设计[15]。同年3、4月份,北平市建设局曾召开两次专家座谈会讨论城市建设问题,梁思成提出“即将成立的中央人民政府,应在西郊选址建设,与中共中央在一起”[25]。5月22日,北平市都市计划委员会成立,第六项议程为梁思成报告新市区设计草案,会议“授权清华大学梁思成先生暨建筑系全体师生设计西郊新市区草图”[26]。6—9月,北平市都市计划委员会各次会议几乎都要讨论新市区设计和建设问题,中直机关供给部范离部长曾在8月21日的会议上明确要求“新市区总计划要先搞起来”[15]。9月,中直机关供给部修建处企划组成立,办公地点暂时设在清华大学工字厅,在梁思成领导下进行西郊新六所和新市区设计工作,北平市都市计划委员会开始草拟规划方案[15]。10月26日,陈占祥受梁思成的邀请到北京参加都市计划委员会工作,针对梁思成拟在北京旧城以西约7 km的五棵松一带(今西三环附近)建设新市区的规划设想,陈占祥“完全赞成梁先生的这一指导思想”,并“主张把新市区移到复兴门外,将长安街西端延伸到公主坟,以西郊三里河作为新的行政中心,像城内的‘三海’之于故宫那样;把钓鱼台、八一湖等组织成新的绿地和公园,同时把南面的莲花池组织到新中心的规划中来”[27]。这个建议得到了梁思成的认可。

而在另一方面,1949年8—9月,中共中央访苏代表团与苏联达成贷款援助初步协议并携220名苏联专家一起回国,9月16日成立由阿布拉莫夫为组长的17人市政专家小组,主要帮助研究北京的市政建设,草拟城市规划方案。经考察研究,苏联专家提出了一份关于北京市未来发展计划的报告,内容包括首都建设目标、用地面积和行政中心位置等。11月14日,北京市在六部口市政府大楼召开会议,苏联专家巴兰尼克夫作《关于建设局、清管局、地政局业务及将来发展和对北京市都市计划编制建议》的报告,苏联专家团提出《关于改善北京市市政的建议》。与已经进行了半年多的在西郊新建行政区的规划建设方案不同,巴兰尼可夫提出将行政中心设于原有城区以内、天安门及长安街东单至府右街的设想,会上即引起了梁思成、陈占祥与苏联专家的争论[15]。

这次会议结束后,梁思成、陈占祥感到必须立即拿出一个具体的方案,阐述自己的观点[10]。“我(陈占祥)与梁思成先生商量,他说他的,我说我的,开会以后我做规划,梁先生写文章”[28]。1950年2月,梁思成、陈占祥完成《关于中央人民政府行政中心区位置的建议》(史称“梁陈方案”,图 4,图 5),明确“建议展拓城外西面郊区公主坟以东、月坛以西的适中地点,有计划的为政府行政工作开辟政府行政机关所必需足用的地址,定为首都的行政中心区域。”“这整个机构所需要的地址面积,按工作人口平均所需地区面积计算,要大过旧城内的皇城。”“单计算干部工作区的面积••••••共需约10 km2”[11]。这份建议全文1.6万余字,梁思成自费印刷了100余份,经由北京市政府送中央人民政府、北京市委、北京市人民政府有关领导同志,并且为向中央和市领导当面汇报准备了12张彩色图纸[15]。1950年4月10日和9月19日,梁思成分别致信周恩来总理和聂荣臻市长,10月27日再次致信彭真、聂荣臻、张友渔、吴晗、薛子正等北京市领导,呼吁早日确定中央政府行政区方位。“对于梁思成先生和我(陈占祥)的建议,领导一直没有表态,但实际的工作却是按照苏联专家的设想做的”[28]35。在1950—1953年期间,一些政府机构领导和专家学者对首都行政中心位置问题发表多种意见。1953年12月9日,北京市委向中央上报《改建与扩建北京市规划草案的要点》,首次以市委文件的形式对行政中心区的位置明确表态,此后关于行政中心位置的讨论自然结束[15]。

|

图 4 梁陈方案提出的新市区与旧城的关系 资料来源:参考文献[15] |

|

图 5 梁陈方案提出的行政区规划布局草图 资料来源:参考文献[15] |

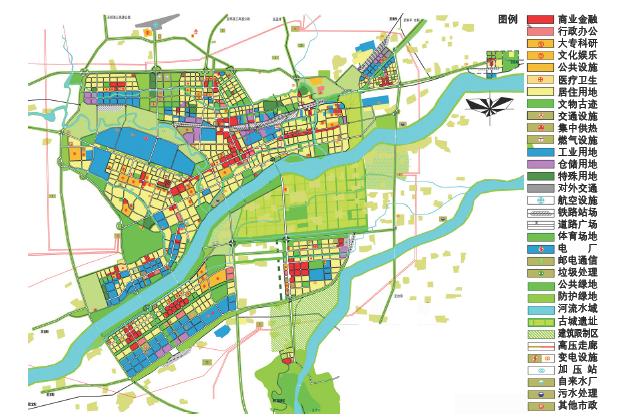

由上可见,梁陈方案关于北京新旧城规划模式的设想,正是梁思成、陈占祥作为建筑学和城市规划专家,从专业研究和技术分析的角度,立足于北京市的长远发展而提出的规划构想。如果我们把北京与洛阳的新旧城规划模式比作两朵盛开的鲜花,那么,一朵正是理想之花,一朵则为现实之花。而理想之花遭遇挫折,现实之花却越开越艳——1990年代中期,面对强大的投资开发压力,洛阳市第三期城市总体规划明确将隋唐都城南半部的22 km2遗址作为绿地保护起来,新市区跨越隋唐都城遗址向南发展[29](图 6),从而创造了在城市中心区黄金地段保存超大面积文化遗址的范例,被称为“真正的‘远离旧城建新城’的‘洛阳模式’”[30]。对比北京与洛阳的案例,反映出以规划师意志主导的城市规划理想模式在遭遇社会现实时所受到的“重创”,而联合选厂过程中由现实条件的制约则促成了规划模式的诞生、发展乃至繁荣。正所谓“有心栽花花不活,无心插柳柳成荫”。那么,我们能否因此而否定梁陈方案及其提出者的规划理想?当然不能简单地妄下结论。梁陈方案与洛阳模式还有其他方面的可兹对比之处,进一步的讨论有助于我们的认识逐步走向深入。

|

图 6 洛阳市第三期城市总体规划(2002年批准) 资料来源:参考文献[29] |

2.2 “地上”实物与“地下”遗址——历史文化保护对象之差异

不难理解,北京与洛阳新旧城规划模式的形成,都有着很强烈的历史文化保护因素。梁思成认为“北京是在全盘的处理上才完整地表现出伟大的中华民族建筑的传统手法和都市计划方面的智慧与气魄。”“它(北京)所特具的优点主要就在它那具有计划性的城市的整体,那宏伟而庄严的布局”[31]。因此,“在新建设的计划上,必须兼顾北京原来的布局及体形的作风”[11]15,应“把北京建设成像华盛顿那样禁止办工厂的行政中心,并像罗马、雅典那样的‘古迹城’”[4]。正是基于这样的思想认识,梁陈方案提出了有利于北京旧城整体保护的城市规划布局结构④。就“洛阳模式”的形成而言,早期联合选厂最理想的地区是西工地区,但却遭到文化部的坚决反对,时任文化部社会文化事业管理局局长的郑振铎先生明确指出:“你们要在洛阳涧河东边建工厂是不行的,郭老(郭沫若)也不会同意,因为在那里,地下有周王城的遗迹,是无价之宝”[30]。郑振铎先生的意见得到了国务院(时称政务院)领导的支持,这样才有了“洛阳模式”。

然而,细究起来,北京、洛阳这两个城市的历史文化保护对象却存在很大的差异,并且这种差异深刻地影响到了城市的总体规划与建设。

虽然北京和洛阳都是我国历史最为悠久的文化名城之一,但是,北京城最为精华的历史文化主要是元、明、清时期的都城建设,而洛阳则在夏、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋、唐等十三个王朝时期作为国都,沿洛河排列的夏、商、周、汉魏、隋唐五大都城遗址举世罕见,被称为“五都荟洛”。比较而言,洛阳作为国都的时期更为久远,具有一定的“远古、中古”特征,而北京作为国都的时期则相对较近,“近现代”特征更为突出。这种差异的直接影响是,对于洛阳的历史文化遗产而言,大量属于地下的都城遗址、古墓葬等,不仅难以进行实际的开发建设和利用,而且其具体情况存在诸多的不确定性和待挖掘性。从1953年11月到1955年3月,国家在洛阳地区进行了长达16个月的探墓工作,探墓工最多时达到1 226人,场面十分壮观[32]。正因如此,在联合选厂和城市建设活动中,洛阳旧城附近的大片区域由于“地下墓葬极多”、“探查、整理文物古迹在力量及时间上有所不及”等原因而得以避开。

对于北京的历史文化遗产而言,较多则属于现实的实物状态[33]。“北京旧城区是保留着中国古代规制,具有都市计划传统的完整艺术实物”[11]17。这种情况必然造成北京的历史文化保护中,并没有像洛阳的都城遗址、古墓葬等[34]比较“硬”的“红线”,对历史文化的保护或利用方式存在科学认知的模糊性。即使在专家层面,有关认识也并不统一,如著名作家朱自清提出“照道理衣食足再来保存文物不算晚;万一晚了也只好遗憾,衣食总是根本。笔者不同意过分的强调保存古物,过分的强调北平这个文化城”[10]52;同样,在北京都市计划委员会任职的华南圭认为“对待遗产应区别精华与糟粕,如(故宫)三大殿和颐和园等是精华应该保留,而砖土堆成的城墙则不能与颐和园同日而语”[10]64。即使到了今天,关于北京胡同的保护与利用仍然是一个颇具争议的话题[35],尤其对于提倡文化遗产保护的专家学者和在胡同中日常生活的广大居民而言,二者有着截然不同的生存体验和价值取向[36]。不仅如此,正是由于北京旧城保存的完好性,“北京在平面上及立体上的秩序尚完善的大体保存,未受半殖民地时代作风的割裂破坏”[11]21,以至对北京旧城区进行“合理利用”的倾向要更甚于文化保护的意识。苏联专家提出“北京是好城,没有弃掉的必要,而且需要几十年时间,才能将新市区建设得如同北京市内现有的故宫、公园、河海等的建设规模”[13]4,不能不说是迎合了当时社会中人们的一般心理。

梁陈方案所倡导的,是一种对旧城进行系统性保护的整体观念。这种整体观念,即使以历史文化保护的专业眼光,在当今的社会条件下,也是极为超前的。回顾新中国60多年历史文化保护事业的发展,经历了从文物保护单位到历史街区,再到历史文化名城,从局部到整体的渐进式演变过程[37]。早在建国之初即提出整体保护的观念,可想而知其实际上难以被人们理解和接受。

另外,在北京历史文化遗产中,较多属于王城、宫殿等皇权建筑以及王府大院、达官贵人的宅邸等,由于意识形态的影响,容易使人们将其与封建朝代相联系。故而,对于梁陈方案,甚至还有意见指出“把旧区撇在一边,另搞新中心,实际上是在保护文物建筑的借口下连同一切旧社会遗留下来的落后、甚至破烂不堪的劳动人民居住区一起保存下来,由古代的文物建筑来束缚今天的社会主义建设”[13]11。

2.3 “中央行政区”与“新兴工业区”——新城(新区)职能类型之不同

就梁陈方案或洛阳模式而言,其最核心的规划内容是避开(或脱离)原有的旧城,建设一个新城或新区,以形成城市空间相对合理的布局结构。仅从城市空间结构形态来看,梁陈方案与洛阳模式极为相似。但若深入比较,二者关于新城(区)的职能是有显著差异的:梁陈方案力主建设的是一个新的行政中心区,而洛阳涧西区则是一个新兴的工业区。

就涧西工业区而言,不难理解,它主要是在洛阳特定的地形地貌等环境条件下,为了工业项目布局的需要而形成的一种城市功能分区,是城市用地选择的自然结果。建国后,国家确立了以重工业优先发展为主导的新中国工业化发展的主要方向,1954年第一次全国城市建设会议明确提出城市建设必须贯彻为工业化、为生产、为劳动人民服务以及采取与工业建设相适应的“重点建设,稳步前进”的方针[38]。在这样的时代背景下,作为国家战略与政策重点支持的新兴工业区,洛阳涧西区的规划建设自然“水到渠成”。而对于梁陈方案,由于其作为中央行政区的特殊性质,各方面的问题要复杂得多。

梁陈方案的规划思想,显然是受到了西方“有机疏散”和“新城”理论的重要影响。“沙里宁的‘有机分散’论对梁思成影响至深,这一论点是梁思成在北京规划中提出依托旧城建设新城方案的重要理论依据”[8]。“沙里宁认为,为了根除种种让人头痛和诅咒的‘城市病’,必须对已畸形发展的城市进行大手术••••••为了达到上述的目标,城市必将走向分散”“所谓‘有机分散’即‘对日常活动进行功能性的集中’和‘对这些集中点进行有机的分散’”[8]。而陈占祥曾协助世界著名城市规划大师阿伯克隆比编制大伦敦区域规划的经历,则显著增加了他对西方大都市发展状况的现实体验和规划思考。“一些城市根本的问题就是拥挤。一个城市最怕拥挤,它像个容器,不能什么东西都放进去,不然就撑了。所以,有的功能要换个地方,摆在周围的地区分散发展,这是伦敦规划的经验”[28]33。“伦敦除了当时需要疏散人口外,另一目的是为了保护伦敦古城,所以才有了大伦敦计划”[39]。为此,梁陈方案提出“我们要为繁重的政府行政工作计划一合理位置的区域,来建造政府行政各机关单位,成立一个有现代效率的政治中心”[11]5-7,41,“目的在不费周折的平衡发展大北京市••••••这样可以解决政府办公,也逐渐疏散城中密度已过高的人口,并便利其他区域,因工业的推进,与行政区在合理的关系中同时或先后的发展”[11]5。

在世界城市规划发展史上,“有机疏散”和“新城”理论是十分重要的理论思潮之一,有关规划实践也并不鲜见,如二战后以英国伦敦、法国巴黎、日本东京等地区为代表的新城运动。然而需要注意的是,世界各国的新城建设,其职能定位较多属于职住平衡、自给自足的综合型,这也是新城与规模较小、功能单一、依赖中心城市(母城)的“卫星城”概念的重要区别之一。即使有一些具有明确主导功能的案例,如日本东京地区以大学、商业职能主导的多摩新城,作为科学城的茨城新城等,但明确以行政中心区为主要职能的新城(新区)案例却较为罕见。人们常常提及的巴黎拉德方斯、伦敦道克兰等城市新区,也都并不是行政中心区。也就是说,梁陈方案的规划思想虽然源自西方,但却因新城职能的截然不同,与西方的建设实践存在着迥异之处,可资借鉴的国际经验也就十分有限。

行政中心区,特别是中央行政区(或称政治中心区),往往既有政府办公的基本功能需要,又有体现邦交礼仪、巩固政治权利和彰显民族尊严等多方面的诉求,不仅要有宏伟严整的规划和高水平的建筑设计,还要在文化、特色上独具风格与魅力,其规划建设是一项十分庞大的系统工程。因此,世界各国首都,如伦敦、罗马等,其行政中心区大多是经过长期演变、发展和改造而逐步形成的[40]。只有极少数首都是按规划设计而新建,如美国首都华盛顿、巴西首都巴西利亚和印度首都新德里。其中,华盛顿和巴西利亚都属于在新的选址上建设新的城市,不存在与既有旧城的相互关系问题;新德里虽然毗邻德里古城而建,与梁陈方案有相似之处,但它的兴建主要是由殖民帝国——英国所主导,基于加强对印度的殖民统治和控制等特殊目的[40]。新德里的建设也经历了相当漫长的过程,自1911年开始动工兴建,1929年初具规模,直到1947年印度独立之后才成为印度首都。

就中国的城市建设而言,行政中心区的规划建设也是极为敏感的。特别是自古就有“官不修衙”的文化传统。1930年代任四川省主席的军阀刘文辉曾明确要求“如果县政府的房子比学校好,县长就地正法!”[41]新中国建立以来,中央曾多次发文,明令禁止全国各地的楼堂馆所建设;作为国务院(政务院)总理,周恩来也曾多次在不同场合一再表明,在他任总理时不建国务院办公楼,所有这些都表明了人民政权的政治性质,反映了与群众同甘苦的基本精神[13]14。在“一五”时期,城市建设强调“先生产、后生活”,“因陋就简”,正是为了集中力量,把有限的物力、财力用于生产建设,以加速国家工业化和现代化建设进程。不仅如此,1950年6月朝鲜战争爆发,面对国内十分薄弱的经济形势和亟待稳定的社会形势,中央毅然做出“抗美援朝、保家卫国”的重大决策,而同年11月召开的第二次全国财经会议则被迫提出“把财政经济工作放在抗美援朝战争的基础上,战争第一”“边打、边稳、边建”的方针[42]。在这样的时代背景下,提出规模庞大、标准较高的中央行政区建设,显然是不太合时宜的。“人民政府不可能像明成祖朱棣那样花十几年时间营建皇宫然后再迁都北京”[13]13。

当然,中央行政区建设还涉及另一个十分敏感的话题,即国家的政治中心问题。1949年10月1日,毛泽东主席已在天安门城楼上向全世界庄严宣告了中华人民共和国的成立,第一面五星红旗已在天安门广场冉冉升起,天安门城楼的形象也已反映在1949年9月第一届中国人民政治协商会议所通过的国徽图案中,在广大人民的心中,天安门已成为新中国的重要象征。在开国大典之后仅隔数月,梁陈方案即提出在城市西郊另建政治中心,这对于很多人来说自然都是难以接受的。就该事件的后续发展来看,这也成为反对者批判梁陈方案的一个重要依据:“最严重的指责是‘梁陈方案’设计的新行政中心‘企图否定’天安门作为全国人民向往的政治中心”[27]。

3 几点思考与启示

3.1 “梁陈方案”未获采纳之因由

关于梁陈方案的独特价值,建筑规划界乃至普通的社会大众均已有普遍的共识,对此无须赘述。但在人们的心目中,仍然有一个令人纠结的疑问:梁陈方案最终未能被采纳,其原因何在?对此,既有研究已经进行了大量的讨论,概括起来,主要包括:“在建都初期,不利用旧城,另辟新址建设行政中心,在当时国家财政十分困难的情况下是不可能的”[43];“原新区的规划也不尽理想,偏于旧城一隅,过于从而属之,缺乏一个动人的宏伟布局”[2];“在施工技术条件上,也不可能承担大规模的工程建设项目”[6];“决策者已对行政中心区的位置有了明确意见”[10]101;“当时人们不愿意出城”[6];“在时间那样紧迫的情况下,中央首先要办的事不是要盖机关办公楼,而是要想如何‘开张’!”[14];等等。高亦兰、王蒙微在对各方面意见进行系统梳理的基础上,特别分析了梁陈方案被否定的主观因素,认为主观因素是导致以梁陈方案为核心的梁思成有关北京规划和古都保护设想被否定的主要原因,具体包括“‘斯大林的城市规划原则’的影响”、“人们(古城保护)认识水平的限制”、“片面强调天安门作为全城唯一中心的政治意义”等三个方面[6]。

通过以上关于北京与洛阳新旧城规划模式的比较分析,本文认为,梁陈方案之所以未能实现,最为核心的原因正在于西郊新城作为中央行政中心区的职能定位方面,在当时的社会条件下,新建中央行政中心区存在诸多的现实矛盾和具体困难;同时,由于北京历史文化遗产的特殊性,对其进行整体性保护的建议在实际操作上缺乏类似“洛阳都城遗址、古墓等有待探查”这样比较“硬”的依据支撑。从这个角度,时任北京市卫生工程局局长曹言行和建设局局长赵鹏飞的相关评价或许是较为客观的:“苏联专家所提出的方案,是在北京已有的基础上,考虑到整个国民经济的情况,及现实的需要与可能的条件,以达到建设新首都的合理的意见”,“于郊外另建新的行政中心的方案则偏重于主观的愿望,对实际可能条件估计不足,是不能采取的”[44]。

3.2 城市规划理论与实践的关系

“人的正确思想是从哪里来的?••••••只能从社会实践中来”[45]。透过梁陈方案不难认识到,在城市规划的理论与社会现实之间,存在着巨大的“鸿沟”,而若想使规划理论真正转化为对实际工作的现实指导作用,需要综合各方面的因素进行系统分析和论证,乃至于对原有规划理论或规划方案进行必要的修正与完善。正如邹德慈先生指出,“城市规划是人们在认识客观世界(即城市发展规律)的基础上提出的改造客观世界(即发展和建设城市)的设想和方案,属于认识、思想、精神范畴,是主观世界的东西”,“城市规划工作的性质和特点,决定了一个好的规划方案,必须首先要有一个正确的规划思想。每个具体城市的规划思想是否正确,关键看它是否符合这个城市自身发展的客观规律。规划方案的优与劣,正确与错误,只能通过具体城市发展与建设的实践来检验”[46]。梁陈方案和洛阳模式给我们的启示在于:规划师的理想信念固然十分重要且弥足珍贵,但更应当具有立足社会实际的现实主义精神,要提高理论与实践相结合的规划意识及统筹协调能力,这是由城市规划作为实践性学科的基本特点所决定的。

就梁思成、陈占祥对北京城市建设的规划思考和研究而言,其实并不止于梁陈方案。当梁陈方案备受指责时,梁思成冷静地考虑到方案突出了新行政中心的规划,但没有注意到旧城区中心改建的可能性,于是又开始着手研究以天安门为中心的皇城周围规划[27]59。1952年,北京都市计划委员会责成陈占祥和华揽洪按照行政中心区在旧城的基本原则编制规划方案,两人于1953年春提出甲、乙两个方案,其中,陈占祥主持的乙方案完全保持了旧城棋盘式道路格局,对旧城格局做了尽可能的保护,并主张集中在平安里、东四十条、菜市口、磁器口围合的范围内形成行政中心[10]112-114。1953年8月,梁思成奉命代表都市计划委员会向北京市人民代表汇报了甲、乙两个方案,他接受了中央行政区在天安门广场附近建设的“事实”,并转而提出,为了形成城市优美的空间秩序,应保持和发展旧城中轴线,向南延伸至南苑,在永定门外建设一个特别客车分站,主要任务是“作为各地和全国来北京的贵宾和代表团的出入站。贵宾代表们在永定门下了火车,或从南苑下了飞机,可以坐着汽车,顺着笔直的马路,直达天安门广场。这样的计划就更加强调了现有的伟大的南、北中轴线”[10]118。这个主张后来被苏联专家巴拉金画入北京城市规划总体构图之中,成为北京坚持至今的一项市区布局原则,被认为“这是找出了既保护好旧城原有格局又发展原有规划思想的关键所在”[10]118。由此不难看出,梁思成、陈占祥等专家学者的思想并不是僵化不变的,他们也具有一定的现实主义的态度。

从另一个方面来讲,对于梁陈方案的认识而言,也不能仅仅关注于梁陈方案自身。梁陈方案面对复杂社会现实所经历的各种质疑和考验,规划理论对城市建设实践的作用,建设实践对规划理论的反馈,以及规划方案的相应衍变,都与梁陈方案一样,具有同等重要的科学认知价值和规划解析意义。

3.3 理想规划模式及其局限性

由于这样那样的原因,规划师、建筑师乃至社会大众,往往对城市的理想模式充满着敬仰、期待甚至幻想。例如,针对北京当前发展所面临的种种弊端和“大城市病”,特别是旧城保护方面的突出问题,人们都会自觉不自觉地联想到梁陈方案。“如今,50年已经逝去,新老北京仍在你争我夺的悲剧中不能自拔,由此带来的城市问题已波及这个城市里的每一个人。看看身边的北京,我们似乎就生活在‘梁陈方案’的‘谶语’里面”[47];“今天,人们已经清楚地看见1950年代未采纳‘梁陈方案’所带来的不良后果,不能不感叹梁思成等人当年的远见卓识”[48]。

然而,洛阳的城市规划建设实践则给我们以重要启示:理想的规划模式尽管对城市的长远发展至关重要,但也绝不可能一劳永逸地解决城市发展的所有问题。在“一五”时期的洛阳城市规划工作中,处于旧城和涧西工业区之间的西工地区,作为西周王城遗址所在地,因文化部的反对而得以保留。但是,当时的规划却并没有将西工地区作为文化遗产地加以保护,而是将“全市的市中心地区建在西工地区”[16]33“作为城市远期发展用地,将布置纺织工业和其他地方工业”[17]11。1956年初,洛阳玻璃厂在西工区的东半部(正好压在隋唐都城的精华宫城、皇城遗址上)选址,同年10月9日动工兴建;1956年7月,洛阳棉纺织厂在西工地区的西半部(在周王城遗址北部)选址,同年8月11日动工兴建[30]。早在1953年9月被迫放弃的厂址,三年后竟然被另外两个工厂(不属于156项工程,并非广为人知)堂而皇之地占据,而没有任何人提出疑义(早期文化部反对专家郑振铎先生,已不幸于1958年出国访问途中因飞机失事而遇难);如今洛阳大遗址所在的西工区,和涧西区一样,全部为现代工业建筑和民用建筑所覆盖,在中华文明发展史上有重大意义和巨大价值的西工区隋唐城的宫城、皇城遗址与周王城遗址,除个别地点之外,几乎被占压殆尽[30]。与此同时,自1990年代以来,在房地产开发的冲击下,洛阳旧城已大部分改造,传统面貌不足四分之一[13]15;随着城市规模的不断扩张,摊大饼蔓延、交通拥堵等北京的大城市病也开始在洛阳再现,这也是最新一版《洛阳市城市总体规划(2008—2020)》所面对的基本形势。这就不难理解,理想的城市空间结构模式在促进城市健康发展方面的作用也是有限的。那些将当前北京城市发展的种种问题,全部归结于数十年前未能采纳梁陈方案的观点,显然是不够理性的。

另外,就北京城市建设而言,自1950年代开始,除了略多过半数的中央行政机构⑤在旧城内建设之外,在西郊以三里河路为中心的25 km2范围内,新建了不少部级机关,如三里河“四部一会”⑥,以及建设部、建材部、外贸部、物资部和商业部等,军事单位的各军兵种司令部也大部分集中在西郊[13]14。可见,梁陈方案的设想也得到了一定程度的实现。如果说梁陈方案完全失败或者没有发挥任何作用,实际也并不恰当。今天北京城市用地格局的形成,“并不是最初城市规划的安排,即虽然否定了在西郊另建行政区的规划方案,也没有采取在旧城中心区集中建设的规划方案,而是‘更像是未经统一规划的、随意发展的’的结果”⑦。

对于理想规划模式还需要认识到的是,不少理想模式是在城市经历一定的规划建设阶段后,经有关专家学者的总结、归纳、提升而最终形成的。这也正如许多“大师草图”一样,不少乃“事后之作”。就洛阳模式而言,“当时设计者在主观上并没有十分明确的文化遗产保护思想和意识,而这种思想也并没有为各级领导和各级政府部门所真正理解,洛阳市第一期规划是带有偶然性和不自觉性的”[30]。对此,一方面我们要认识到,正如艺术作品一样,理想模式“源于实践,高于实践”,因此不能将理想规划模式与具体的城市规划建设实践相提并论,混为一谈;另一方面,正如人的指纹一样,世界上每个城市的情况都是各不相同的,而在从城市发展战略选择、政策制定,到城市规划、设计及实施管理的复杂过程中,每个城市的具体情况及社会现实又充满着固有的不确定性,即便是在城市规划初期选择了较为正确或合理的规划方案,实际上不一定就能达到预期效果,也很难说是否就比当初没有采用合理的规划方案更好。当然,在某种程度上,城市规划的理想模式也是可遇而不可求的。

3.4 城市规划师综合协调能力的培养

对比梁陈方案与洛阳模式,充分表明了城市规划工作的综合性、复杂性乃至矛盾性。城市发展涉及社会、经济、自然等多方面的因素,各种因素相互牵制;同时,城市的规划建设又是一个长期的过程,需要经过复杂的程序和阶段,可谓“环环相扣”,一旦某一环节出了问题,势必会导致城市规划“事与愿违”。梁思成、陈占祥等先贤,无疑是在世界范围内具有重要影响力的建筑规划大师,然而,他们辛苦完成的规划方案却惨遭厄运。这一案例带给我们以不尽的哀叹。

高亦兰、王蒙徽研究指出“(梁思成)过分偏爱于古建筑和古城的保存和保护,对于城市新的发展认识不足”[7],“他在城市规划的实践中却始终没有摆脱学院派思想的束缚。在规划中,梁思成更多注意的是城市空间构图、景观和艺术性,如平面之道路、立体之形式与空间。而对于现代城市的其他问题,相对考虑较少,特别是对于经济问题,他是缺乏认识的”[8]。陈占祥先生则曾回忆“说实在的,我不过是搬用英国城乡计划理论,而且当时自己也不能说吃透到多大深度”[9],“说到底我是以建筑专业为主”[49],“我对中国建筑与城市设计并无系统地学习过”[49]9。从这些言语中,我们可以真切感受到一代宗师的谦逊态度和坦荡胸襟,而另一方面,也不得不承认,规划师作为单一的个人,在面对庞杂的城市规划复杂系统工作之时不可避免地所具有的局限性。吴良镛先生曾指出“西方规划者••••••鉴于城市现实问题之复杂性,变量太多,变化莫测,因而有一种‘不可知论’的思潮”[50]。对此,应当引起我们的深刻反思。由于城市规划的复杂性,广大城市规划师不仅要在较为明确的专业职责范畴内有所专注,专攻某一方面问题,同时,也应加强对城市规划综合属性和复杂过程的全方位认识,提高系统工程的思维认识和统筹协调能力,从而做到“广而博”与“专而精”的有效结合。只有这样,才有利于从整体上驾驭城市发展的各类要素,才能更加有效地做好具体的城市规划工作。

另一方面,对于城市规划师的认识和评价,也要充分立足于城市规划所具有的复杂学科性质,不能一味苛求其尽善尽美。在这个意义上,高亦兰、王蒙徽有关梁思成古城保护及城市规划思想的总结,于本文同样是极为适用的:“限于当时的历史条件和他本人的条件,梁思成对现代城市的许多复杂问题尚缺乏认识。他的有些观点当时从理论上分析还未必成熟完善,有些表达方式有缺陷,引起了人们的误解。但这些并不能抹杀他对中国现代古城保护和城市规划所作的贡献!”[8]

4 结语

本文的写作缘于笔者参与“新中国城市规划发展史(1949—2009)”研究,受命起草课题总报告,基本思路是希望通过对新中国城市规划发展历程中若干重大事件的重点梳理,尝试构建起一个纲要性的历史框架。在初步成果讨论时,课题组成员曾对梁陈方案的认识和评价产生争议,甚至有专家提出予以回避的处理办法。种种思绪促使笔者对梁陈方案做进一步思索。而对“一五”时期洛阳城市规划的文献考察,则使笔者“突发奇想”,萌生将两者对比分析的冲动。在论文研究及后续向专家讨教的过程中,笔者清醒地认识到,梁陈方案与洛阳模式存在着明显的不对等性。本文的一些并不成熟的讨论,实在有班门弄斧之嫌,以及对先贤大不敬之讳。但是,对城市规划历史与理论问题的求知欲望,则又激励着笔者迎难而上,斗胆提笔。或许,对前辈学者的有关思想一味肯定乃至全盘崇拜的态度并不足取,冷静思考、辩证分析及统筹认识,更符合科学之精神。期待同行的批评与讨论。

衷心感谢邹德慈、毛其智、李百浩、官大雨、赵中枢等专家及匿名审稿人对本文的指导意见!同时郑重声明:本文内容纯属个人观点,文责自负。

注释:| ① 其他7个重点工业城市为太原、包头、兰州、西安、武汉、大同和成都。 |

| ② 1932年1月30日,南京国民政府发表《国民政府移驻洛阳办公宣言》,同年2月“行政院”成立“洛阳行政设备委员会”,3月国民党四届二中全会通过《确定行都和陪都地点案》(将洛阳定位“行都”,西安定为“西京”),5月通过《中央还都南京之后繁荣行都计划》,11月20日国民党中央决定“于12月1日由洛阳迁回南京”。[16] |

| ③ 据刘学海先生回忆(2014年8月27日与笔者谈话),在洛阳规划工作的前期,组长由他本人担任,后来程世抚先生加入洛阳规划工作组,改由程先生担任组长,刘学海先生任副组长。 |

| ④ 早在建国以前,北平市有关的建设计划已经提出过对北京西郊的建设设想,如1937年日本侵占北平后编制《北京都市计划大纲》,基于再造一个新北京、摆脱中国人“骚扰”为目的而提出一份西郊新城计划(新城面积约30 km2,以容纳枢要机关及与此相适应的住宅生活设施为主),这是梁陈方案产生的重要历史基础。 |

| ⑤ 根据《北京城市总体规划(2004—2020)》之“首都北京中央国家机关空间布局研究”专题报告(2003年),北京旧城中在京中央国家机关的用地数量占整个旧城四区(东城区、西城区、崇文区、宣武区)面积的58%。 |

| ⑥ 四部指第一机械工业部、第二机械工业部、重工业部和财政部;一会指国家计划委员会。 |

| ⑦ 北京城市总体规划(2004—2020)研究专题之六:《首都北京中央国家机关空间布局研究》的研究观点,2003年。 |

| [1] | 宁裕先. 略论比较史学[J]. 河南大学学报(社会科学版), 1986, 1: 115-118. |

| [2] | 吴良镛. 历史文化名城的规划布局结构[J]. 建筑学报, 1984, 1: 22-26. |

| [3] | 梁思成. 梁思成文集(第四卷)[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1986: 18-19. |

| [4] | 高亦兰, 王蒙徽. 梁思成的古城保护及城市规划思想研究[J]. 世界建筑, 1991, 1: 60-69. |

| [5] | 高亦兰, 王蒙徽. 梁思成的古城保护及城市规划思想研究(二)[J]. 世界建筑, 1991, 2: 60-64. |

| [6] | 高亦兰, 王蒙徽. 梁思成的古城保护及城市规划思想研究(三)[J]. 世界建筑, 1991, 3: 64-70. |

| [7] | 高亦兰, 王蒙徽. 梁思成的古城保护及城市规划思想研究(四)[J]. 世界建筑, 1991, 4: 54-59,53. |

| [8] | 高亦兰, 王蒙徽. 梁思成的古城保护及城市规划思想研究(五)[J]. 世界建筑, 1991, 5: 62-67. |

| [9] | 王军. 梁陈方案的历史考察——谨以此文纪念梁思成诞辰100周年并悼念陈占祥逝世[J]. 城市规划, 2001, 6: 50-59. |

| [10] | 王军. 城记[M]. 北京: 三联书店, 2003: 86. |

| [11] | 梁思成, 陈占祥, 等. 梁陈方案与北京[M]. 沈阳: 辽宁教育出版社, 2005: 5-7,41. |

| [12] | 陈占祥, 等. 建筑师不是描图机器——一个不该被遗忘的城市规划师陈占祥[M]. 沈阳: 辽宁教育出版社, 2005. |

| [13] | 董光器. 古都北京五十年演变录[M]. 南京: 东南大学出版社, 2006. |

| [14] | 候震. 千年遗产和一纸规划——55年北京城建是与非[J]. 中国作家, 2006, 13: 172-219. |

| [15] | 左川. 首都行政中心位置确定的历史回顾[J]. 城市与区域规划研究, 2008, 3: 34-53. |

| [16] | 阎宏斌. 洛阳近现代城市规划历史研究[D]. 武汉理工大学博士学位论文, 2012: 49-50. |

| [17] | 洛阳市人民政府城市建设委员会. 洛阳市涧西区总体规划说明书(1954年10月)[Z]. 中国城市规划设计研究院档案室, 案卷号: 0834: 30. |

| [18] | 国家城建总局城市设计院. 洛阳市规划资料辑要[Z] // 洛阳市规划综合资料, 中国城市规划设计研究院档案室, 案卷号: 0829: 1. |

| [19] | 洛阳市城市建设委员会. 洛阳市总体规划(1981—2000年)[R]. 1981. |

| [20] | 国家建设委员会. 国家建设委员会对洛阳市涧河西工业区初步规划的审查意见(1954年12月17日)[Z] // 洛阳市规划综合资料. 中国城市规划设计研究院档案室, 案卷号0829: 20-24. |

| [21] | 城市设计院. 洛阳涧西区根据中央节约精神规划修改总结报告(1955年8月16日)[Z] // 洛阳市规划综合资料. 中国城市规划设计研究院档案室, 案卷号0829:72-79. |

| [22] | 洛阳市城市建设委员会. 洛阳市涧东区总体规划说明书(1956年12月)[Z]. 中国城市规划设计研究院档案室, 案卷号0835:7. |

| [23] | 《当代洛阳城市建设》编委会. 当代洛阳城市建设[M]. 北京: 农村读物出版社, 1990: 39. |

| [24] | 朱兆雄. 脱开旧城建新城——洛阳模式[M] // 中国城市规划学会. 五十年回眸——新中国的城市规划. 北京: 中国建筑工业出版社, 1999: 344-348. |

| [25] | 张汝良. 市建设局时期的都委会[R] // 北京市城市规划管理局, 北京市城市规划设计研究院党史征集办公室. 规划春秋. 1995: 134-136 |

| [26] | 建设人民的新北平!平人民政府邀请专家成立都市计划委员会[N]. 人民日报, 1949-5-23. |

| [27] | 陈占祥. 忆梁思成教授[M] // 陈占祥, 等. 建筑师不是描图机器——一个不该被遗忘的城市规划师陈占祥. 沈阳: 辽宁教育出版社, 2005: 59. |

| [28] | 陈占祥. 陈占祥晚年口述[M] // 陈占祥, 等. 建筑师不是描图机器——一个不该被遗忘的城市规划师陈占祥. 沈阳: 辽宁教育出版社, 2005: 34. |

| [29] | 河南省城乡规划设计研究院, 洛阳市国土资源与城市规划局. 洛阳市城市总体规划(2001—2010)[R]. 2002. |

| [30] | 杨茹萍, 等. “洛阳模式”述评:城市规划与大遗址保护的经验与教训[J]. 建筑学报, 2006, 12: 30-33. |

| [31] | 梁思成. 北京——都市计划的无比杰作[M] // 梁思成. 梁思成文集. 北京: 中国建筑工业出版社, 1986: 51-62. |

| [32] | 王梦. 从“洛阳模式”和“洛阳方式”看城市发展与文物保护[J]. 当代经济, 2010, 12: 48-49. |

| [33] | 北京市人民政府. 北京城市总体规划(2004—2020年)[R]. 2004: 12. |

| [34] | 中国城市规划设计研究院. 洛阳市城市总体规划(2008—2020年)[R]. 2008: 4. |

| [35] | 北京旧城区胡同拆迁引发争议[N/OL]. 新华网. (2007-05-24)[2014-05-19]. http://news.xinhuanet.com/society/2007-05/24/content_6147723.htm. |

| [36] | 北京八大胡同曾是花街柳巷 拆迁还是保护引争议[N/OL]. 中国经济网. (2010-05-06)[2014-05-19]. http://news.china.com.cn/rollnews/2010-05/06/content_1973324.htm. |

| [37] | 张兵, 赵中枢, 等. 新中国历史文化保护及发展的历程[R]. “新中国城市规划发展史(1949—2009)”专题3研究报告, 2013, 1. |

| [38] | 曹洪涛, 储传亨. 当代中国的城市建设[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1990: 43. |

| [39] | 陈占祥教授谈城市设计[J]. 城市规划, 1991, 1: 51-54. |

| [40] | 关肇邺. 新德里的政治中心区[J]. 世界建筑, 1992, 6: 19-21. |

| [41] | 佚名. 政府房子比学校好,县长就地正法[J]. 文史博览, 2011, 9: 41. |

| [42] | 金春明. 中华人民共和国简史(1949—2007)[M]. 北京: 中共党史出版社, 2008: 26. |

| [43] | 北京建设史书编辑委员会. 建国以来的北京城市建设[R]. 1985: 64. |

| [44] | 北京建设史编辑委员会编辑部. 建国以来的北京城市建设资料(第1卷“城市规划”)[R]. 1987: 108. |

| [45] | 中共中央文献研究室. 建国以来重要文献选编(第十六册)[M]. 北京: 中共党史出版社, 1997: 310-311. |

| [46] | 邹德慈. 城市发展根据问题的研究[J]. 城市规划, 1981, 4. |

| [47] | 李岩. 50年代关于北京旧城改造的“梁陈方案”[N/OL]. 搜狐网. (2010-08-03)[ 2014-05-19]. http://cul.sohu.com/20100803/n273951527.shtml. |

| [48] | 方可. 从城市设计角度对北京旧城保护问题的几点思考[J]. 世界建筑, 2000, 10: 32-35. |

| [49] | 陈占祥. 陈占祥自传[M] // 陈占祥, 等. 建筑师不是描图机器——一个不该被遗忘的城市规划师陈占祥. 沈阳: 辽宁教育出版社, 2005: 13. |

| [50] | 吴良镛. 论城市规划的哲学[J]. 城市规划, 1990, 1: 3-6. |

2015, Vol. 30

2015, Vol. 30