主持人: 陆建城,苏州科技大学建筑与城市规划学院,讲师。183590463@qq.com

罗小龙,南京大学建筑与城市规划学院,教授,博士生导师。Xluo@nju.edu.cn

澳大利亚社区卫生应急规划与管理是社会变革、规划转型和灾害频发多元背景下的产物,其在应对“非典”、流感和麻疹等卫生事件方面有着丰富的经验。本文以社区卫生应急体系较为成熟的墨尔本为例,通过两轮调研访谈和资料收集,梳理其社区卫生应急规划与管理的产生过程、组织结构、流程与内容。研究发现,澳大利亚社区卫生应急已形成了公私混合的组织结构、分工协同的管理流程、“软硬”兼顾的服务配套和操作性强的规划体系。这为我国不断完善社区应急规划与管理提供了良好的借鉴。——栏目主持人

引言

2020 年初,国内暴发新型冠状病毒肺炎,全球范围内也相继出现了暴发趋势。由此,国家、省、市和区等行政单位迅速出台应急方案,最大限度控制疫情的负面效应。根据“健康中国”微博公布的数据,全国各省市疫情蔓延率得到了有效控制,治愈率也持续上升,虽侧面反映出我国卫生应急系统的时效性和稳定性,但也暴露了社区卫生应急规划与管理的短板。

社区灾害管理是21 世纪国内外的焦点,减灾社区[1]、韧性社区[2]和健康社区[3]等成为学者关注的热点。社区卫生应急管理源于1940 年代的英国,其颁布的《国家卫生服务法》中首次提到这一概念[4]。随后,社区卫生应急管理成为各国关注的重点,如美国以《联邦反应计划》(FRP :Federal Response Plan)为基础[5],设置了社区应急服务机构与应急反应小组(CERT :Community Emergency Response Team)[6] ;日本构建了依托区域中心的社区卫生应急管理体系[7],各社区配置应急医疗设施[8] ;德国注重社区卫生应急管理的社会化发展,设置了紧急医疗救助中心和志愿者组织[9] ;瑞典则依托民防部门设置了社区卫生控制中心[10],内设手术室、急救室。

随着“非典”、禽流感等公共卫生事件的发生,我国省市区级卫生应急管理也逐渐积累经验并取得了长足进步,但社区层面的卫生应急设施、管理组织架构和专业人员配置等应急规划与管理体系短板凸显[11]。社区是卫生事件的焦点地区[4],一些专家和学者纷纷呼吁应强化社区卫生应急规划与管理[12]。澳大利亚自然、卫生等灾害频发,在社区卫生应急规划与管理方面形成了成熟的体系。为此,本文从卫生应急规划与管理两个方面,详细梳理该国社区卫生应急规划与管理的产生过程、核心内容与体制机制,以期为我国社区卫生应急规划与管理的完善提供借鉴。

1 澳大利亚社区概况与研究对象

1.1 社区管理概况

关于澳大利亚社区管理制度,学术界存在一定争议, 但不影响其独特性[13]。澳大利亚实施“联邦—州—地方” 三级管理体系, 各级政府都

涉及社区管理的职能。联邦政府下设家庭、居住、社区和居民事务部(FaHCSIA :Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs),宏观负责社区伙伴关系维护、家庭生活标准制定等内容;州政府负责区域性事务管理,如社区间的道

路、基础设施、公共服务设施等内容;市政府则负责社区日常事务的管理与落实①。澳大利亚社区的独特之处在于其主体管理组织为市政府,市民与市政府之间无其他层级政府机构。市政府下设社区服务处、财务处和环境与规划处等,其职能与运营类似于我国的居委会,区别在于澳大利亚市政府为基层政权,而我国居委会为自治组织[13]。澳大利亚社区管理经费的主要来源为联邦与州政府的财政拨款、房地产税和市场资本,用于基础设施、紧急服务、照料服务等[14]。此外,社区功能包括居民服务、民主参政、罪犯矫正以及情感归属等。

1.2 社区规划概况

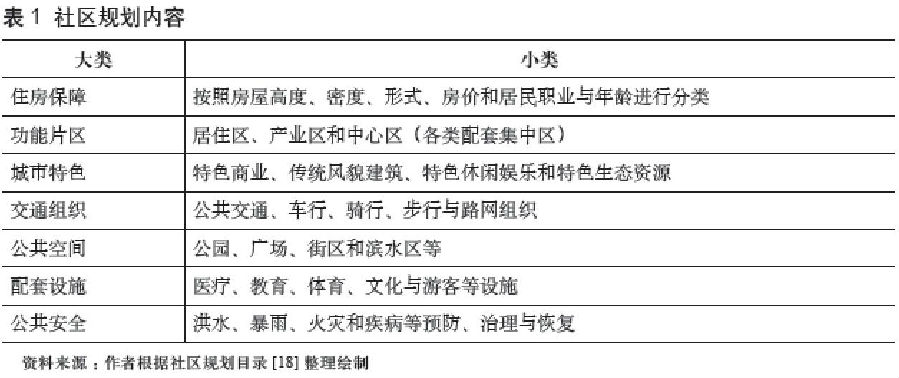

澳大利亚法定规划体系包括四个层级:州规划、区域规划、城市规划与经济发展规划、社区规划。社区规划的产生源于城市发展导向与民众发展诉求的转变。二战后,澳大利亚以经济为导向的城市发展模式受到质疑,城市发展从关注GDP 增长转向追求更加多元的综合价值[15]。同时,民众呼吁从社区基层出发去认知、解决城市的社会问题[16]。因此,社区规划也从单一内容转变为居住、经济、卫生和环境等共融的综合型规划。与上位规划相比,社区规划在用地管控、人口管理和突发事件处理等方面优势明显[17]。社区规划的内容涉及七方面,包括住房保障、功能片区、城市特色、交通组织、公共空间、配套设施和公共安全等,其中涉及公共安全的洪水、暴雨、火灾和疾病等预防、治理与

恢复成为规划内容之一(表1)。

1.3 研究对象

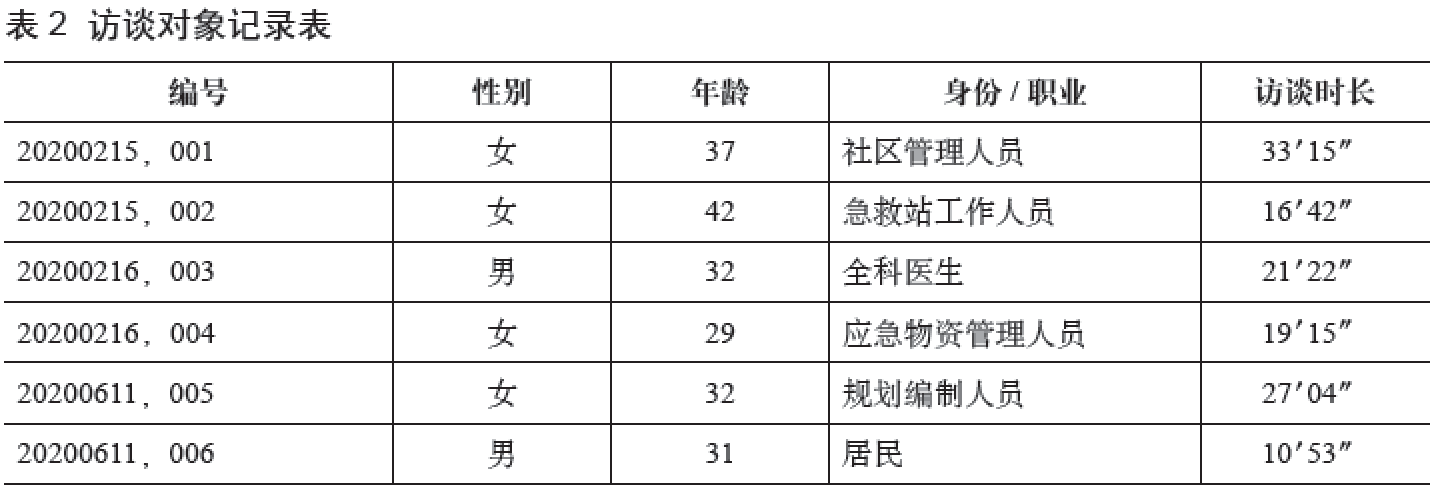

笔者于2020 年2 月和6 月,选择墨尔本博士山(Box Hill)社区和阿尔伯特(Albert)社区进行半结构式访谈与资料收集(表2),了解社区卫生应急规划的编制流程、主要内容和实施情况,以及社区卫生应急管理的组织架构、运营流程和综合效率。

2 澳大利亚社区卫生应急规划内容

1980 年代, 澳大利亚新南威尔士州颁布的《州紧急事件与援救管理法》首次提出要对灾害提前预警并编制防灾规划,但在实际操作层面并未得到有效开展。直到2001 年“9·11 事件”发生,澳大利亚应急管理署(EMA)才提出编制突发事件应急规划[19]。由此,澳大利亚社区应急规划的编制工作陆续得到开展,规划分为包含型和专项型两种。根据访谈,墨尔本320 多个社区中约80% 的社区规划包含灾害应急内容,约40% 的社区编制了应急专项规划,内容涵盖洪水、暴雨和疾病等方面。下文将对社区卫生应急规划及其编制过程进行梳理。

2.1 全面摸查社区基本情况

澳大利亚社区卫生应急规划编制前,需梳理社区成员、应急设施、潜在事件和可利用空间等情况。首先,全面调查社区居民基础信息,具体内容包括人口规模、家庭户数、姓名、年龄、工作地点、身体状况、来源地和联系电话等。其次,预测社区潜在的突发事件,具体方法包括历史事件梳理、全球突发事件分析和区域流动人口分析等。第三,普查社区内现有的可用于卫生应急的设施,综合评估其使用率和满意度,普查对象包括学校、医院、体育馆和卫生服务中心等。第四,结合用地规划和土地权属,梳理可用于建设卫生应急设施的用地,具体内容包括用地面积、性质、所有权、可达性等。

基于上述梳理结果,社区会建立卫生应急信息可视化数据库,对社区成员、应急设施、潜在事件等信息进行实时更新。同时,对将被用于卫生应急设施的土地与空间进行统计并整理归档,为后期设施的建设提供依据。

2.2 严格设定卫生应急设施

澳大利亚社区卫生应急设施的内容、选址与建设都有明确的规定与要求。首先,确保卫生应急设施的安全性与集约性,包括:(1)远离自然、人为灾害源,如水灾、易燃易爆物等;(2)应急管理与日常管理互动协调,避免长期空置、设施老化;(3)与现有医疗卫生设施统筹谋划、协调设置;(4)发挥前瞻性与综合性,积极应对洪水、火灾等其他灾害所导致的卫生问题[20]。其次,卫生应急设施需考虑使用者的基本生活需求,实现无障碍使用并提前备好辅助设施,同时根据社区的性别构成、年龄结构、身体状况等配置差异化设施。

除了硬件设施,澳大利亚社区卫生应急设施的服务内容也较完善,包括康复中心、儿童之家、心理咨询中心、老年病中心和日常保健中心等。此外,规划还会对医生配置、交通组织、管理结构等提出实用性建议。例如:博士山社区卫生应急规划中考虑到该社区华人居多,建议增加华人医生、中式餐饮、汉语导视牌等;而阿尔伯特社区卫生应急规划考虑到该社区富人与糖尿病患者居多,建议增加糖尿病专诊并提供单人病房。

2.3 全面公示卫生应急设施

社区卫生应急设施规划选址后,地方政府、社区管理部门会通过媒体向大众进行公示,公示内容包括设施选址、面积、效果图、主要功能和可容纳人数等。公示期内会根据社区居民的反馈意见对内容进行调整与优化。最终规划成果会再次公示,确保社区居民都能了解。社区卫生应急设施信息共享是突发事件得以预防、控制与恢复的前提,也是其效用得以发挥的基础。

3 澳大利亚社区卫生应急管理体系

3.1 社区卫生应急管理产生过程

澳大利亚社区卫生应急管理体系的产生经历了三个阶段。第一,萌芽阶段(1958—1973 年)。1958 年,澳大利亚对公共卫生安全立法,明确了联邦、州、地方和社区等卫生应急责任。但在实际管理过程中,联邦、州与地方政府对社区仅是单方面的监管,而社区始终处于被动管理的状态。第二,发展阶段(1974—2002 年)。1974 年,联邦政府成立自然灾害组织(NDO :Natural Disaster Organization),其职能

之一是提高地方政府与社区的应急管理能力。1996 年,联邦政府成立了国家公共卫生联盟,联盟下设传染病网络中心,负责全国传染病监测与应急反应,其数据来源于社区卫生机构的上报。由此,社区卫生应急管理的职能得以发展。第三,成熟阶段(2003 年至今)。由于受到“非典”等影响,澳大利亚于2003 年颁布了《灾难管理法》,提出加强瘟疫、流行病等卫生灾害监管。2006 年,联邦政府建立了卫生防护委员会(AHPPC: Australian Health Protection Principal Committee)和人群健康发展委员会(HHDC: Human Health Development Committee),进一步加强传染病监测和应急反应机制。传染病监测主要依靠全国各社区的全科医生,其要定期提交传染病报告和其他选定疾病的动态监测情况。受此影响,社区卫生应急管理也逐渐趋于成熟化。

3.2 社区卫生应急管理组织结构

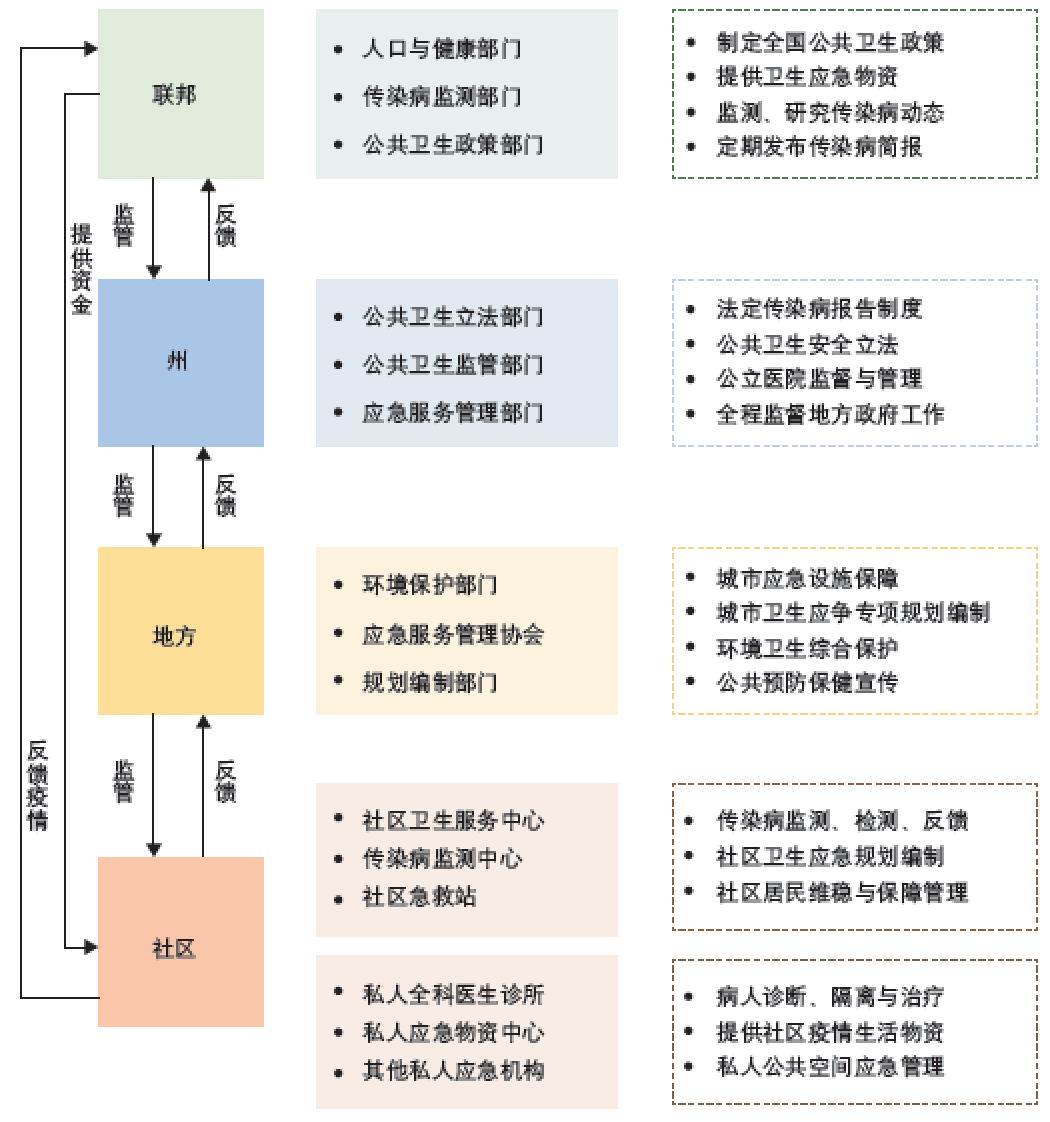

目前,澳大利亚已形成四级卫生应急管理组织架构,包括联邦、州、地方和社区(图1)。联邦卫生部下属的人口与健康部、传染病监测部和公共卫生政策部等部门各司其职,负责全国传染病监测汇总和制定卫生应急政策等。卫生应急事件的直接管理则以州为主体,其下设公共卫生立法部门、公共卫生监管部门和应急服务管理部门,负责法定传染病报告、公共卫生立法和公立医院应急监管等。具体城市卫生应急管理以地方政府为主体,其下设环境保护部门、应急服务管理协会和规划编制部门,负责城市应急物资的供应、卫生应急规划编制以及应急期间的环境保护与恢复等。

图1 澳大利亚卫生应急管理组织结构

社区作为直接接触居民的组织机构,其作用毋庸置疑。一些学者认为澳大利亚社区卫生应急管理与服务处于全球领先位置[4]。与英国的政府经营管理[21]、美国的私营经营管理[22] 不同,澳大利亚社区卫生应急管理采取“政府负责、私人参与”的混合模式。政府运营内容包括基层疫情监测反馈、卫生应急规划编制、应急宣传等,其管理资金由上级政府提供,或由专项资金拨款。私人运营部分包括全科医生诊所、应急服务站和其他应急机构,提供全科医疗诊治、生活物资保障等服务[23]。根据博士山社区和阿尔伯特社区的访谈结果,澳大利亚社区卫生应急管理政府组织与私人组织数量比约为2∶3,而政府组织与私人组织管理人员数量比约为2∶5。

3.3 社区卫生应急管理内容

针对社区卫生应急管理,澳大利亚建立了一套完整的PPRR 流程[24],即预防(prevention)、准备(preparation)、响应(response)和恢复(recover)。笔者以此为理论框架,结合2019 年流感、麻疹和2020 年新型冠状病毒肺炎应急情况,梳理澳大利亚社区卫生应急管理内容。

3.3.1 预防:动态监测与资金保障

澳大利亚十分重视社区卫生事件预防,现有社区卫生服务体系完善,包括卫生服务中心、儿童健康中心、康复医疗中心和护理中心等[25]。这些机构为居民提供学校卫生防护、急性病诊治、慢性病防治、心理咨询、老人照顾等专业化服务。同时,还承担24 小时全天门诊、转诊、购药、治疗和康复咨询等服务。这一过程确保社区能动态掌握居民的身体状况,为卫生应急事件的管控提供了良好的基础。另外,联邦政府在经费方面给予了社区卫生服务中心巨大的支持,如财政拨款、专项资金和社会捐赠,除了全科医生会收取少量费用外,其他费用基本由全民医疗保险覆盖[26]。这既解决了居民看病的后顾之忧,又确保了疫情发现的及时性。同时,充足的经费保障社区卫生服务中心能有50~60 名工作人员,专业背景包括全科医师、医师助手、护士、心理医师、物理医师、营养师、药剂师和护工等,真正将服务与监测落实到每个家庭和个人。

3.3.2 准备:人员配置与设施配建

社区卫生应急准备包括人员和设施两个方面。应急人员由全科医生和志愿者组成。澳大利亚的全科医学培养需经历6 年本科学习、1 年毕业实习、3 年全科培训和应急医疗学习。专业的全科医师培养模式为社区卫生应急提供了扎实的医疗基础。此外,社区设置了应急服务站,负责志愿者招聘。志愿者招聘遵循就近原则,以避免跨区域流动带来负面影响。同时,招聘时还会充分考虑应聘者的学科背景、年龄、性别、身体状况和工作经验等。应聘者通过初选后,会被确定任务分工,并接受短期培训;任务完成后,社区应急服务站会对志愿者进行综合评价,其结果会影响下次志愿服务的录取与否,如阿尔伯特社区志愿者淘汰率高达50%。

而在应急配套方面,社区会定期对卫生应急设施进行统计和评估。针对设施不达标或数量不足问题,社区会采取差异化措施:对硬件破损、物资缺失等不达标设施,社区会及时调整经费对其修整和完善;而针对设施不足问题,社区会委托专业团队对其进行规划编制。一方面,规划团队会选定一处现有公共设施,适当配建后作为临时卫生应急设施,以应对新设施建设周期长的问题;另一方面,规划团队会综合考虑多方面因素,重新选择新建设施用地,以完善卫生应急设施。

3.3.3 响应:政府负责与私人参与

卫生应急事件发生时,社区政府组织与私人组织会采取互动合作的方式积极响应[27]。社区政府组织包括卫生服务中心和其他应急组织。在疫情期内,社区卫生服务中心会加大对居民感染情况的排查力度,防止疫情过度蔓延。同时,社区需全时段向联邦卫生应急部门汇报情况,如确诊人数、病人隔离情况、潜在感染人员和医疗物资情况。如出现感染症状严重的情况,社区卫生服务中心会及时将其转移到公立医院;如出现大面积感染情况,社区卫生服务中心会申请医疗援助,地方卫生部门会派遣“飞行医生”入驻社区[28],以缓解医疗资源的紧张。此外社区警察、消防、交通部门也会参与其中,负责社区维稳、外来人员监控、交通组织等工作。

社区私人组织包括全科医生诊所和应急服务站等。全科医生诊所负责病人的确诊、医治、隔离与心理疏导,并给未感染或康复的居民颁发健康证;应急服务站负责与超市、食品公司对接,保障居民生活必需品的供应,如蔬菜、水果、肉食、日常用品等,必要时志愿者会送货上门以减少人员接触,如博士山社区应急服务站会实施网络订购、统一配送。社区其他私人开放场所也会加入应急服务,如博士山购物中心增设了居民自主卫生点,免费提供消毒液。

3.3.4 恢复:各类功能渐进式复苏

卫生应急服务结束后,联邦政府会划拨资金用于社区灾后恢复。如2019年流感后,联邦政府临时加征新税以用于社区基础设施重建、商业与经济复苏等。一些学者将澳大利亚灾后复苏分为四个阶段:政策环境复苏、私人空间复苏、公共空间复苏和心理健康复苏②(图2)。首先,政策环境复苏。一方面,社区制定奖励或支援政策,以尽快实现灾后恢复,如博士山社区将部分专项资金用以支援受疫情影响严重且为抗疫作出贡献的企业和商户;另一方面,社区生活环境、交通组织、基础设施等恢复日常秩序,为其他空间复苏奠定了基础。其次,私人空间复苏,

图2 澳大利亚社区灾后恢复顺序

如政府办公、商务办公等无须对外开放的空间优先恢复正常秩序,但社区仍会对其进行密切监控。再次,公共空间复苏,超市、购物中心、餐饮和公园等人群集聚空间恢复正常营业,居民须凭全科医生颁发的健康证入内,以降低疫情风险。最后,心理健康复苏。对老年人、少年儿童、心理精神疾病者和感染人群做心理建设与康复咨询。另外,社区政府也会通过媒体、教育等手段降低疫情带来的种族、地域、文化和经济歧视,使社区居民和谐共处。

4 结语

对社区卫生应急规划与管理的重视是国际社会发展和城市建设回归社区视角的重要表现,澳大利亚社区卫生应急规划与管理正是该历史阶段发展的产物。面对社区层面的管控不力和卫生应急事件的频发,澳大利亚社区卫生应急规划与管理通过城市居民的直接介入,实现了社会秩序和健康效益的微观促进。

整体来看,澳大利亚社区卫生应急规划与管理良好地体现了综合性、操作性与民主性。首先,社区卫生应急规划坚持“因人制宜”与“因地制宜”的原则,从居民和社区现实需求出发,配置卫生应急硬件和软件设施,并综合考虑日常和应急期间的双重预案,增强可操作性,避免不集约。同时,规划内容简明扼要、直击重点,编制过程也保证居民的全程参与,体现了民主性。其次,社区卫生应急管理体系清晰、分工明确

建立了“预防—准备—响应—恢复”应急管理流程,并创新了政府负责、私人参与的社区卫生应急管理组织架构。不过由于政治制度、经济背景和文化观念等差异,加之我国社区管理的历史性和复杂性,如何进一步将澳大利亚经验真正落实到我国实践,还需要学者和专家从更多视角进行分析与研究。

注释

① 详见:https://www.australia.gov.au/。

② 作者根据博士山社区应急规划文本[29] 翻译而来。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制。

感谢墨尔本博士山社区和阿尔伯特社区管理人员在访谈与资料方面给予的支持!

苏州科技大学人文社科基金项目(XKR202103)

参考文献

[1] 吴新燕. 美国社区减灾体系简介及其启示[J]. 城市与减灾, 2004(3): 2-4.

[2] 彭翀, 郭祖源, 彭仲仁. 国外社区韧性的理论与实践进展[J]. 国际城市规划, 2017, 32(4): 60-66. DOI: 10.22217/upi.2016.127.

[3] KESLER J T. The healthy community movement: seven counterintuitive next steps[J]. National civic review, 2003, 89(3): 71-284.

[4] 潘华峰, 王正, 赖秋华, 等. 英美澳社区卫生服务发展模式比较及对我国的启示[J]. 中国全科医学, 2015, 18(4): 364-367.

[5] HARTZLER B, RABUN C. Community treatment adoption of contingency management: a conceptual profile of U.S. clinics based on innovativeness of executive staff[J]. International journal of drug policy, 2013, 24(4): 333-341.

[6] 贾群林, 陈莉. 美国应急管理体制发展现状及特点[J]. 中国应急管理, 2019(8): 62-64.

[7] 钟金花. 他山之石:美国、日本应急管理体系面面观[J]. 湖南安全与防灾, 2018(5): 20-21.

[8] TONOUCHI S. Tendency of medical care today and experience in community medical care in Japan[J]. Japan hospitals: the journal of the Japan Hospital Association, 1989, 8: 81-86.

[9] HAERLIN C. Community care in west Germany: concept and reality[J]. International journal of social psychiatry, 1987, 33(2): 105-110.

[10] STRÖM G. Community medicine in medical education in Sweden [J]. Medical education, 1980, 14: 42-43.

[11] 赵润滋. 城市社区应急准备能力评估研究[D]. 西安:西北大学, 2018.

[12] 张帆, 张敏清, 过甦茜. 上海社区应对重大公共卫生风险的规划思考[J]. 上海城市规划, 2020(2): 1-7.

[13] PARKER K, LYONS M. Community development finance institutions: evidence from overseas and Australia[R]. Sydney: University of Technology, 2003: 9-15.

[14] MARU Y T, MCALLISTER R R J, SMITH M S. Modelling community interactions and social capital dynamics: the case of regional and rural communities of Australia[J]. Agricultural systems, 2007, 92(1-3): 179-200.

[15] Australia Bureau of Statistics. Measures of Australia’ s progress[R/OL]. (2006-05-31)[2020-06-20]. http://www.nies.go.jp/db/sdidoc/Australia2006SDI.pdf.

[16] DLUHY M, SWARTZ N. Connecting knowledge and policy: the promise of community indicators in the United States[J]. Social indicators research, 2006, 79(1): 1-23.

[17] CALLAHAN K. People, politics, participation and place[J]. Public administration review, 2007, 67(5): 950-954.

[18] The Royal Australian College of General Practitioners. Managing emergencies in general practice: a guide for preparation, response and recovery[EB/OL]. [2020-08-30]. https://www.racgp.org.au/getattachment/07c89324-780e-473a-8f13-6e4a4ea5c0ce/Managing-emergenciesingeneral-practice.aspx.

[19] 顾林生, 刘静坤. 澳大利亚城市灾害应急管理的新思维——基于9·11 事件的经验[J]. 城市与减灾, 2004(4): 17-20.

[20] 何林, 李幼平, 徐娟, 等. 从SARS 防治看突发公共卫生事件的信息管制与成效[J]. 中国循证医学杂志, 2004, 4(2): 122-128.

[21] 卢祖洵, 姚岚, 金建强, 等. 各国社区卫生服务简介及特点分析[J]. 中国全科医学, 2002(1): 38-39.

[22] 于风华, 曲江斌, 王健. 美国社区卫生服务筹资及启示[J]. 中国卫生经济, 2011, 30(7): 96-97.

[23] JIANG H, HAO Y, LIU J. The enlightenment of Australia community health service system[J]. Chinese primary health care, 2009, 23(3): 25-27.

[24] MCLENNAN B, WHITTAKER J, HANDMER J. The changing landscape of disaster volunteering: opportunities, responses and gaps in Australia[J]. Natural hazards, 2016, 84(3): 2031-2048.

[25] 郭跃. 澳大利亚灾害管理的特征及其启示[J]. 重庆师范大学学报( 自然科学版), 2005(4): 59-63.

[26] 裴丽昆, 刘朝杰, LEGGE D. 全民医疗保障制度的挑战——澳大利亚卫生体制的启示[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2009: 198-200.

[27] YANG Y, ZHENG L, JIANG H. General practitioner training system in Australia and its inspiration[J]. Chinese general practice, 2014, 17(8): 851-856.

[28] 朱健, 杨善发. 澳大利亚飞行医生服务及其对我国的启示[J]. 中国医院管理, 2016, 36(9): 78-80.

[29] JENNY M. Box-hill community emergency management planning[R]. Melbourne: Melbourne emergency management department, 2018: 42-44.

(本文编辑:顾春雪)